Der Untergang der Pamir –

Fanal einer Zeitenwende

1957, der schwerste Schiffs-Untergang Deutschlands nach dem Zeiten Weltkrieg. Der Cold Case der Schifffahrts- und Rechtsgeschichte, da das Urteil des Seeamts Lübeck fehlerbehaftet ist. Bis heute leidet die Berichterstattung unter wahrheitswidrigen Unterstellun-gen, die auf einen Roman zurück-gehen. Hier wird die Geschichte von Verfälschungen befreit und unter Zuhilfenahme zahlreicher Methoden eine technisch-juristische Neubewertung vorgestellt.

Beiträge zur Schifffahrts- und Meereskunde, Band 1:

Kai Lucks, Der Untergang der Pamir – Fanal einer Zeitenwende

Erste Auflage Oktober 2024

214 Seiten, 43 Abbildungen, davon 12 in Farbe.

Print: ISBN 978-3-9826299-1-9

ePub: ISBN 978-3-9826299-2-6

Ladenverkaufspreis € 26,00

Kurzinfo

Der Untergang der Pamir war die größte deutsche Schiffskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, in der 80 Seeleute den Tod fanden.

67 Jahre nach dem Untergang war es an der Zeit, die Materialien nochmals zu sichten, die bisherigen Darstellungen von Legenden zu bereinigen und eine neue, rein faktenbasierte Darstellung der Katastrophe vorzulegen.

Dies wird im vorliegenden Werk gestützt durch technisch-physikalische Untersuchungen, die bisher nicht angestellt wurden, und Langzeit-Wetterstatistiken, die seinerzeit nicht verfügbar waren.

Dazu gehören Schiffbau, Verfahrenstechnik, Materialkunde, Aquadynamik, Wind- und Tragflächenphysik, Segel- und Navigationskunde, Erfahrungs- und Kompetenzmanagement, Unfallstatistiken, Katastrophenmodelle, Verhaltensanalytik, Führungsmodelle zur See, Regulatorik und Seerecht.

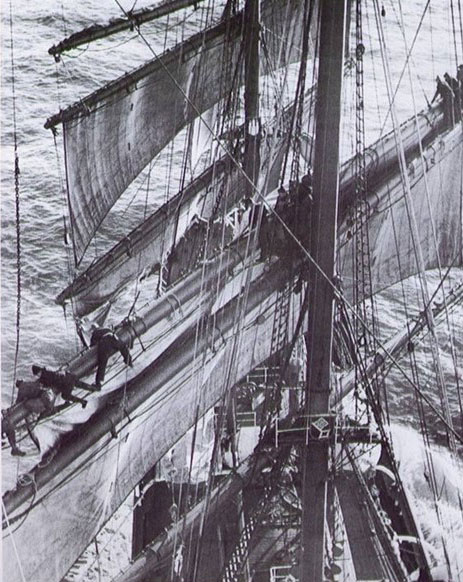

Kern des vorliegenden Bandes ist die Geschichte der Pamir. Diese wird in einen Rahmen gestellt, der die Entwicklung der großen Rahsegler seit ihrer Entstehung und mit dem Fokus auf das 19. Jahrhundert bis zum Ende der großen Frachtsegler behandelt. Die mit dem Pamir-Untergang verbundene Zeitenwende wird im Kontext der weiterführenden gesellschafts-übergreifenden Transformationen und des industriellen Wandels der Neuzeit beleuchtet.

Das Jahr des Pamir-Untergangs, 1957 markiert das Ende einer Epoche. Dasselbe Jahr markiert auch den Beginn einer neuen Epoche, nämlich das Zeitalter der Digitalisierung. Denn die Siemens Medizintechnik brachte 1957 das erste voll-digitale Bilddiagnostiksystem auf den Weltmarkt. Damit war das bildgebende Ultraschall-Untersuchungsgerät geboren.

So war der Pamir-Untergang das Fanal eines Endes und das medizinische Ultraschallgerät das Fanal zum Aufstieg einer neuen Epoche.

Der Autor

Kai Lucks ist bekannt für seine zahlreichen Fachbeiträge auf den Gebieten von Wirtschaft, Management und Technik (siehe www.kai-lucks.de). Er hat grundlegende Werke vorgelegt, etwa durch das „Praxis-Handbuch Industrie 4.0“ und das Buch „Der Wettlauf um die Digitalisierung“ (beide bei Schaeffer-Poeschel, 2017 bzw. 2020).

Themenkreise des Buches

- Vorgeschichte und Einordnung, darin Physik der Segeltechnik

- Lebensgeschichte der Pamir

- Faktenlage: Untergang der Pamir

- Zivilverfahren vor dem Seeamt Lübeck

- Diskussionen um Gründe und Verantwortungen

- Risikofaktoren:

- Ausganglage der Stiftung Pamir und Passat,

- zur Technik der Pamir,

- physische Belastungen des Schiffes im Orkan,

- Stabiltät und Schlagseite,

- Information und Wetterkunde,

- Navigation und Segelführung,

- Windverhältnisse,

- führende Persönlichkeiten mit ihren Defiziten,

- Verlaufsanalyse des Untergangs,

- Neubewertung der Gründe zum Untergang:

- heutige Analytik vielfältiger und tiefer gehend,

- Analytik zu Schiffsunfällen und -Katastrophen im Allgemeinen,

- Verfahrensangebote,

- Der ‚Fall Pamir‘ im Kontext von Totalschäden,

- das neue Erklärungsmodell.

- Historische Einordnung, Wertung und Folgerungen

- Das Ende der Windjammer-Epoche

- Lehren aus dem Bau der Pamir,

- Untergänge und Neugeburten,

- Neue Schifffahrtsrouten,

- Engpässe und wirtschaftliche Perspektiven,

Vertiefende Einführung

Der Untergang der Pamir prägte auch die Familiengeschichte des Autors, denn sein Vater war Direktor des Schifffahrtsunternehmens, das als Korrenspondenzreeder, Schiffsausrüster und Schiffsmakler für die Pamir tätig war.

Die Gerichtsverhandlung über die Schiffskatastrophe fand vor dem Lübecker Seeamt statt. Sowohl die Vorgehensweise des Gerichts als auch dessen Urteil wurden bereits kurz nach dem Richterspruch kritisiert und vom Anwalt der Pamir-Eigner als Irrtum bezeichnet.

Das Bild, das sich in der Öffentlichkeit in den Jahrzehnten nach der Katastrophe festsetzte, wurde stark von einem „Tatsachenroman“ geprägt. Dieser zeichnete auf der Basis einseitiger Nachrichten-Auswahl und fantasiereicher Ausschmückungen ein vernichtendes Bild über den Kapitän und die Reeder der Pamir.

Nach Bereinigung um Legenden, subjektiven Bewertungen, falschen Schuldzuweisungen und nach Herausstellung der nachweisbaren Fakten um die Katastrophe wird mit diesem Buch ein neuer und von Verfälschungen bereinigter Blick auf den Untergang vorgelegt.

Dies wird gestützt durch Verfahren, die seinerzeit nicht genutzt wurden, durch vertiefende technologische Analysen, neue Verfahren zur Wetterkunde und Wetterstatistiken, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht verfügbar waren.

Die hier vorgelegte Untersuchung umfasst eine breite Palette von Wissensfeldern, die bisher nicht oder nur marginal adressiert wurden. Dazu gehören: Schiffbau, Verfahrenstechnik, Materialkunde, Aquadynamik, Wind- und Tragflächenphysik, Segel- und Navigationskunde, Erfahrungs- und Kompetenzmanagement, Unfallstatistiken zur See, Katastrophentheorien, Verhaltensanalytik, Führungsmodelle zur See, Regulatorik und Seerecht.

Diese wird eingebettet in einen historischen Abriss über die Entwicklung der Großsegler und Lehren aus großen Schiffskatastrophen. Der Schiffstypus der Pamir findet hierbei seine Einordnung als Schwerwetter-Segelfrachter.

Die Lebensgeschichte der Pamir wird vertiefend beleuchtet. Sie entsprang der unternehmerischen Vision der in Hamburg ansässigen Laeisz-Reederei, die mit ihren sogenannten P-Linern bis zuletzt auf die Windkraft gesetzt hatte. In dieser Zeit hatten Dampfmaschinen-betriebene Schiffe bereits ihren Siegeszug angetreten, der die althergebrachten Segelfrachter verdrängen sollten.

Der Untergang der Pamir setzte den Schlussstrich unter die frachttragenden Großsegler, denn mit ihrem Untergang endete ihre Geschichte. Die aus der Not nach dem Zweiten Weltkrieg geborene Kombination von Fracht- und Schulschiff, zu der die Pamir 1955 umgebaut worden war, schien nicht mehr zeitgemäß – und wie der Schiffsuntergang dramatisch zeigte – auch zu riskant. Wenige Wochen nach dem Pamir-Untergang wurde ihr Schwesterschiff Passat außer Dienst gestellt. 1958 sank die schottische Drumcliff vor der Küste Perus. Sie wurde 71 Jahre alt und war der letzte frachtfahrende Großsegler der Welt.

Der Untergang der Pamir war „der Anfang vom Ende der Handelssegler“ und wurde so zu einem Meilenstein in der Geschichte der Seefahrt. Die Pamir-Katastrophe wurde zum Fanal einer Zeitenwende, wie dies dramatischer und ursachenbezogener kaum passieren konnte: von weltweiter Bedeutung. Heute sind nur noch historische Großsegler unterwegs, meist auch Schwestern der Pamir, die als Prisen und Ausgleich für den Zweiten Weltkrieg ihre Wege in andere Länder gefunden haben: zumeist als reine Ausbildungsschiffe für die Marine.

Im Buch wird der Untergang der Pamir, speziell ihre letzten Stunden, genau nachgezeichnet, hinterlegt mit einer breiten Palette technischer Betrachtungen, wie sie bisher noch nicht im Kontext der Katastrophe behandelt wurden.

Auf Basis historisch gesicherter Unterlagen wird das Zivilverfahren zum Untergang der Pamir nochmal durchleuchtet, und zwar hinsichtlich der Verhandlungsführung und des Spruches des Lübecker Seeamts. Dabei werden die Kritikpunkte an der Verhandlungsführung und des Spruches herausgearbeitet insbesondere die Beschränkung der Betrachtungen auf nur ein einziges Katastrophenmodell und des Ausschlusses anderer Ablaufszenarien. Damit wurden beispielsweise Schwächen des Schiffskorpus und Mängel bei der Instandsetzung der Pamir außer Acht gelassen. Infolgedessen wurden die Gründe für den Untergang einseitig Fehlern des Kapitäns und der verantwortenden Korrespondenz Rederei zugerechnet. Beide wurden nicht verklagt; der Kapitän nicht, weil auch er ein Opfer der Katastrophe war. Und ihre Reedereien nicht, weil sie nur indirekt beteiligt waren.

Damit kam es zu keiner Privatklage. Und gab es keine Gelegenheit für Schiffsführung und Schiffs-Halter, ihre Position zu verteidigen.

Im vorliegenden Buch werden die Fakten von den Legenden und fälschlichen Unterstellungen, die sich in Pressebeiträgen der letzten Jahre niedergeschlagen haben, voneinander getrennt. Es wird ein rein faktenbasiertes Modell zum Untergang der Pamir herausgearbeitet, gestützt durch zahlreiche Methoden, Verfahrensweisen und Langzeitauswertungen aus Wetterdaten, die in den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts noch nicht verfügbar waren.

Darauf basierend werden die Haupt-Risikofaktoren vorgestellt, ihre Interaktionen und die sich überlagernden Wirkungen herausgearbeitet. Zu den näher behandelten Risikofeldern zählen: Die Ausgangslage der Stiftung Pamir und Passat, die Technik der Pamir, deren Physische Belastungen im Orkan, die Stabilität des Schiffes, Gründe und Entwicklung seiner Schlagseite, Informationsdichte und Wetterdienste, Navigation und Segelführung, Windverhältnisse, psychosozial geprägte Verhaltensweisen der verantwortenden Persönlichkeiten sowie Verlaufsanalysen vor und beim Untergang.

Im Ergebnis liefert dieses Buch ein neues Bild der Pamir-Katastrophe und gibt Anlass, Berichte der Presse neu zu schreiben.

Über das Unglück hinausgehend behandelt das Buch grundlegende Erfahrungen aus Schiffs-Katastrophen und erlaubt damit sowohl eine Einordnung des Pamir-Untergangs als auch über Lehren, die daraus gezogen wurden, bis zum heutigen Risikomanagement wonach die Risiken der Seefahrt um Potenzen verbessert werden konnten.

Dazu trug auch die technologische Disruption bei, die mit der Motorisierung, der informationstechnischen Vernetzung, der integralen Schiffsautomatisierung und neuer Schiffsführung verbunden sind.

Der Wandel vom frachttragenden Großsegler zum Motorschiff führte auch zu Verlagerungen der Schifffahrtsrouten auf den Weltmeeren.

In der Form eines Ausblickes werden dazu exemplarisch die neuen Schiffsrouten vorgestellt vor allem mithilfe künstlicher Wasserstraßen und neuer Routen in den Polarregionen, die das Umschiffen von besonders gefährlichen Meeresregionen erlauben und gleichzeitig die Fahrtstrecken der Handelsschiffe reduzieren konnten.